Theoretischer Hintergrund, Leitmerkmale, Test-Gütekritieren und Ergebnisdarstellung

Theoretischer Hintergrund

Im Laufe der menschlichen Evolutionsgeschichte haben sich drei grundlegende Verhaltensprinzipien etabliert, die den Erhalt unserer Art sichern und als anlagebedingte Dispositionen ganz wesentlich unser Temperament bestimmen. Die Verhaltensbiologie, die Neurowissenschaften und die Humanpsychologie bestätigen dies in einer Vielzahl von Forschungsergebnissen.

Für die Entwicklung eines anlagebasierten Persönlichkeitsmodells sind im Wesentlichen die Ergebnisse der Hirnforschung der letzten 40 Jahre maßgebend. So schreibt z. B. der renommierte Hirnforscher Gerhard Roth über das Limbische System, das im Zusammenhang mit essenziellen Bedürfnissen, Eigenschaften und Verhaltensweisen eine zentrale Rolle spielt, folgendes: „Das Limbische System ist der Entstehungsort von Affekten, Gefühlen, Motiven, Handlungszielen, Gewissen, Empathie, Moral und Ethik und ist damit diejenige Instanz, die unser individuell- egoistisches sowie unser soziales Handeln bestimmt.“ [ … ] „In ihrer individuellen Ausformung legen diese Zentren [des Limbischen Systems] das Temperament fest, mit dem die Personen auf die Welt kommen, d. h. sie bestimmen, ob eine Person neugierig-draufgängerisch oder vorsichtig ist, kommunikativ oder wortkarg, mutig oder ängstlich“. (G. Roth, 2011, Bildung braucht Persönlichkeit, S. 42 ff). Dabei ist heute gesicherte Erkenntnis, dass die genetische Veranlagung des Temperaments bei allen Menschen gegeben ist, ihre Auswirkung auf die Persönlichkeit jedoch von epigenetischen Einflüssen abhängt. Sie sind verantwortlich für die Ausprägungsstärke der jeweiligen Merkmale, was zu den unterschiedlichen Erscheinungsformen der Persönlichkeit führt.

Andere wichtige verhaltenssteuernde Hirnareale sind „mit Verhaltensüberwachung, Fehlerkorrektur und Impulskontrolle beschäftigt, also mit all dem, was unser egoistisches, auf unmittelbare Bedürfnisbefriedigung ausgerichtetes Verhalten zügeln und in sozial verträgliche Bahnen lenken soll.“ (G. Roth, 2003, Aus Sicht des Gehirns, S. 149). Diese beiden Instanzen sind zukunftsgerichtet und steuern unser Verhalten im Hinblick auf Handlungsplanung und den daraus resultierenden mittel- und langfristigen Konsequenzen. Die Ausreifung dieser Areale dauert jedoch sehr lange, ist aber in wesentlichen Teilen mit beginnender Pubertät bereits zu ca. 80% abgeschlossen.

All diese angeborenen Bedürfnisse, Eigenschaften und Verhaltensweisen müssen unter dem Blickwinkel der Evolution für unser Leben und Überleben als notwendig und sinnvoll erachtet werden. Sie sind tief in uns verankert und kennzeichnen die Identität aller Menschen.

Bei der Entwicklung des Individuums, werden die evolutionsbiologisch bewährten Bedürfnisse, Eigenschaften und Verhaltensweisen gewissermaßen im Zeitraffer stets erneut hervorgebracht (Ontogenese). Genau darauf gründet das 3G® Modell. Ausschließlich sie liegen im Fokus der Betrachtung, da sie bei allen Menschen anlagebedingt qualitativ verankert sind, jedoch von Person zu Person, bedingt durch den Einfluss epigenetischer Vorgänge, mit unterschiedlicher Ausprägungsstärke in Erscheinung treten.

Erst ab dem Erwachsenenalter, sind die Persönlichkeitsmerkmale als stabile, individuelle und identitätsstiftende Größen ausgebildet und können ab da zuverlässig durch eine Selbst- oder Fremdbeobachtung nachgewiesen bzw. erfasst werden. Sie kennzeichnen einen Menschen in einer für ihn ganz typischen Art und Weise und machen ihn zu der Person, die er ist.

Unbestritten ist, dass die Formung der Persönlichkeit auch durch externe Einwirkungen, also Lernerfahrungen, stattfindet. Deren Wirkung hängt stark vom Alter des Kindes ab. Es gilt der Grundsatz: Je früher umso prägender. Diese Einwirkungen und deren Konsequenzen für den Einfluss auf die Persönlichkeit, werden von 3G® nicht erfasst, sondern bedürfen entsprechend anderer spezifischer Erfassungsmethoden. Auch Konstrukte wie Intelligenz, Kreativität, Musikalität, visuelles Vorstellungsvermögen u. v. m. sind nicht Bestandteil des 3G® Modells.

Mit Hilfe statistischer Rechenverfahren wurden entsprechend den Kriterien der drei zu beobachtenden, zeitlich aufeinander folgenden frühkindlichen Entwicklungsphasen - Selbsterhaltung, Selbstbehauptung und Selbstbestimmung - voneinander unabhängige Merkmalscluster, sog. Grunddispositionen gebildet. Sie bilden die jeweils typischen Merkmale dieser einzelnen Phasen ab und sind die Grundlage für das 3G® Persönlichkeits- und Kommunikationsmodell.

3G bedeutet: 3 Grunddispositionen der angelegten Persönlichkeit. Ihre Bezeichnungen lauten:

- Beziehungsorientierung: Geprägt durch Merkmale der Selbsterhaltung und dem Fokus auf Kontakt und zwischenmenschlichen Beziehungen.

- Handlungsorientierung: Mit Merkmalen der Selbstbehauptung und dem Streben nach Präsenz, konkretem Handeln und schnellen Lösungen.

- Sachorientierung: Gekennzeichnet durch Merkmale der Selbstbestimmung und die Orientierung an Wissen, Planung und logischen Zusammenhängen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: 3G® erfasst einen wesentlichen Anteil unserer angelegten Persönlichkeit, unser Temperament. Dies prägt uns grundlegend und gibt die Leitplanken für unser Erscheinen und unser Verhalten vor. Wir können nicht anders sein als wir sind. Wir können jedoch Möglichkeiten und Grenzen testen, Neues ausprobieren und uns auf diese Weise weiterentwickeln. Die Akzeptanz unserer 3G-Persönlichkeitsstruktur hilft uns dabei, eigene Ziele dort zu suchen, wo unsere natürlichen Stärken liegen und nicht die Begrenzungen. Dies macht uns stark, erfolgreich und authentisch.

Die unterschiedlichen Grundorientierungen

Selbsterhaltung

Ein Kind empfindet sich in den ersten Lebensmonaten als Einheit mit seiner Umgebung und seiner Pflegeperson. In der Entwicklungspsychologie findet sich für diese Zeit der Begriff „Symbiose“. Das Spüren und Mitteilen von Gefühlen vor allem in Form nonverbaler Botschaften sind in dieser frühen Phase Kommunikationsmittel von elementarer Bedeutung. Neben der Versorgung mit Nahrung sind insbesondere körperlicher Kontakt, Schutz und die Verlässlichkeit überlebenswichtig, vermittelt durch die Bezugsperson, auf die das Kind uneingeschränkt angewiesen ist. Sein kindliches Gesichtsschema und sein wonniges Lächeln sind körperliche Ausdrucksformen, die Fürsorgereaktionen auslösen. Sie sollen den „Feind entwaffnen“, dessen Aggression hemmen, Wohlwollen und Schutzbereitschaft sichern und für Wohlbefinden durch Zuwendung sorgen.

All diese angeborenen Muster dienen primär der Selbsterhaltung und bleiben uns ein Leben lang als Ressourcen für die Gestaltung von Beziehungen zu anderen Menschen erhalten. Hieraus wurde im 3G® Modell die erste Persönlichkeitskomponente mit dem Namen Beziehungsorientierung abgeleitet.

Selbstbehauptung

Nach den ersten Lebensmonaten erlebt sich das Kind als eigenständiges Wesen. Es kommt zur innerpsychischen Abgrenzung von der Pflegeperson. Das Einheitserleben weicht einer inneren Repräsentation von ICH und DU. Die Welt erscheint nun polar. Bewegung und „machen“ wird zum wichtigsten Mittel für die Weiterentwicklung. Intensives Experimentieren mit neuen Möglichkeiten, Ausprobieren und Wiederholen von diesem und jenem, sowie eigenständiges Handeln haben in dieser Phase große Bedeutung. Es findet eine aktive Auseinandersetzung mit der Umgebung, den Eltern, Geschwistern und anderen Personen statt. Konkurrenz und die Durchsetzung eigener Interessen, die in dieser Phase rein emotional geleitet sind, werden zu wichtigen Themen. Sie erreicht ihren Höhepunkt im Alter von ca. 2 Jahren.

Die Selbstwirksamkeit durch eigenes Handeln wird emotional erschlossen und erprobt und ist geprägt von Schnelligkeit, Impulsivität, Spontanität und Unermüdlichkeit. Das Leben findet im Augenblick statt und ist ausschließlich gegenwartszentriert. Appelle an Vernunft und Einsicht verhallen in dieser Phase ohne große Wirkung, da die dafür notwendige neuronale Ausstattung noch nicht ausgebildet ist. Das eigenständige Handeln prägt die Phase der Selbstbehauptung. Sie ist Grundlage für die zweite Persönlichkeitskomponente im 3G® Modell, die Handlungsorientierung.

Selbstbestimmung

Ab etwa zwei Jahren macht sich die zunehmende Ausreifung peripherer Hirnregionen, insbesondere des Frontalhirns, im Verhalten zunehmend bemerkbar. Das bis dahin impulsive, oft zügellose und stark emotional geprägte Verhalten, das nur auf die Bedürfnisbefriedigung des Augenblicks ausgerichtet ist, kann nun zunehmend unter vernünftige Kontrolle gebracht werden. Konsequenzen des eigenen Tuns werden bedacht und Planung wird zu einem bedeutenden Element im Leben des jungen Menschen. Es reift die Fähigkeit zu abstrahieren, logisch zu denken, zu strukturieren und zu symbolisieren. Allmählich entsteht eine differenzierte innere Vorstellungswelt, wie wir sie als erwachsene Menschen kennen, mit der Fähigkeit, sich von Situationen zu dissoziieren und den zeitlichen Ablauf von Ereignissen zu erleben.

Selbstbestimmung ist der evolutionäre Antrieb dieser Phase, die mit Beginn des Schulalters bereits eine wichtige Rolle spielt und erst im Erwachsenenalter voll entwickelt ist. Planen, Ordnen, Nachdenken und Selbstreflexion sind fundamentale Fähigkeiten für die Bewältigung sachbezogener Aufgaben, die nun mehr und mehr das Leben bestimmen. Die anlagebedingten Merkmale, die sich in dieser letzten Entwicklungsphase, der Selbstbestimmung, ausbilden, konstituieren die dritte Persönlichkeitskomponente im 3G® Modell, die Sachorientierung.

Leitmerkmale der 3G-Komponenten

Selbsterhaltung

- Kontakt

- Nähe

- Versorgung

- Sicherheit

- Geborgenheit

- Beständigkeit

- Verlässlichkeit

Beziehungsorientierung

Selbstbehauptung

- Präsenz

- Tun/Machen

- Schnelligkeit

- Spontanität

- Unermüdlichkeit

- Ausprobieren

- Wetteifern

Handlungsorientierung

Selbstbestimmung

- Rückzug

- Vernunft

- Rationalität

- Wissen

- Strategie

- Abstraktion

- Perfektion

Sachorientierung

3G-Selbstanalyse

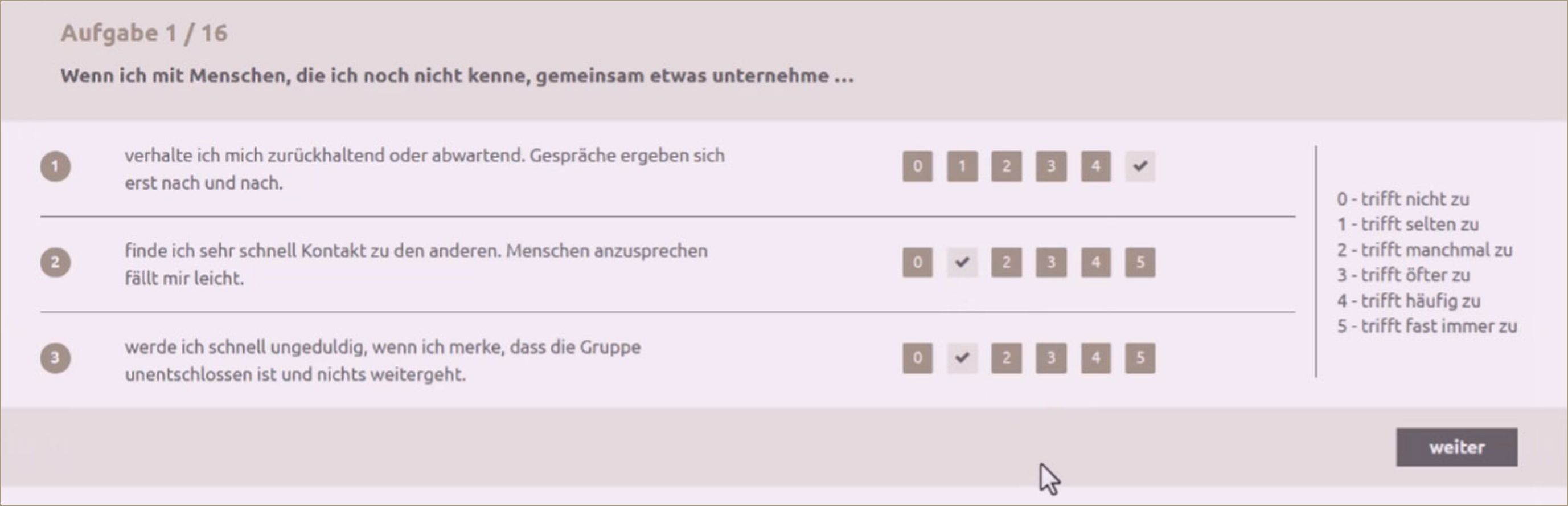

Test zur Selbstanalyse

Das Kernelement von 3G® ist der Test zur Selbstanalyse. Er beinhaltet die 3G-relevanten, auf statistischem Weg selektierten Merkmale der Beziehungs-, Handlungs- und Sachorientierung und umfasst 54 Items. Diese werden über eine Selbsteinschätzung auf einer sechsstufigen, metrischen Skala in ihrer individuellen quantitativen Ausprägung bewertet und bringen als Ergebnis das 3G Persönlichkeitsprofil hervor. Das ist die Arbeitsgrundlage für alle Anwendungen von 3G®.

Die Selbsteinschätzung wird, wie alle anderen Tests, online durchgeführt, und das an jedem beliebigen Ort und zu jeder beliebigen Zeit. Der Zugang erfolgt über einen Code, der von 3G Kommunikation | Dr. Werner Bitterwolf oder einem Seniormaster bezogen werden kann.

Das Testprotokoll steht als PDF zur Verfügung und kann zu beliebigen Zwecken genutzt werden. Es beinhaltet neben dem Testergebnis eine kurze Darstellung der Bedeutung der drei Komponenten und eine individuelle Interpretation des Testergebnis.

Test-Gütekriterien

Korrelationen

rit Trennschärfe

rNM Interdependenz der drei Komponenten

Abbildung 1 - Trennschärfe und Interdependenz der Komponenten

Die Korrelationen der Items innerhalb einer Komponente (Trennschärfe) und zwischen den Komponenten (Interdependenz der Komponenten) entspricht gängigen Kriterien der klassischen Testtheorie.

rtt G = .89 (p < .001)

Handlungskomponente

rtt R = .91 (p < .001)

Sachkomponente

rtt B = .92 (p < .001)

Formen der Ergebnisdarstellung

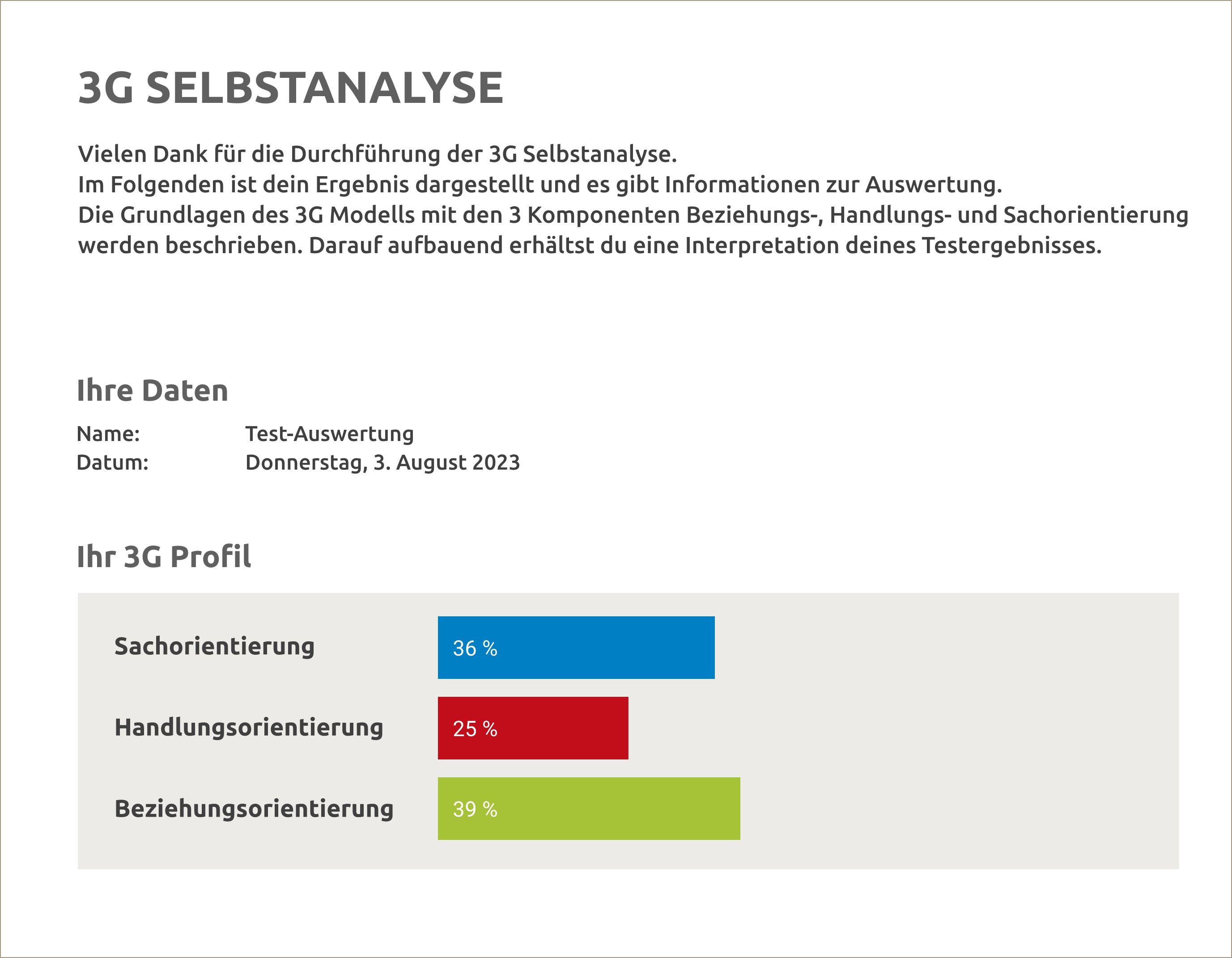

Abbildung 2 - Beispiel für das 3G-Profil einer Person, dargestellt als Balkendiagramm

Das Ergebnis zeigt, dass diese Person hauptsächlich in der Sache (BLAU) zuhause ist. Die Handlungskomponente (ROT) als schwächste Komponente weist darauf hin, dass Umsatzstärke, Spontanität, Praxisorientierung und Dynamik im Verhalten seltener zu beobachten sind. Der Wunsch nach Distanz und Nähe zugleich (Zweitkomponente Beziehungsorientierung) wird immer wieder zu innerpsychischen Konflikten führen, denn die Sach- und die Beziehungsorientierung sind in weiten Teilen Antagonisten. Generell wird diese Person jedoch in vielen Situationen eher in der Distanz bleiben und von anderen vielleicht sogar übersehen. Sachorientierte Personen bleiben in vielen Situationen mit seinem Potential oft "unsichtbar".

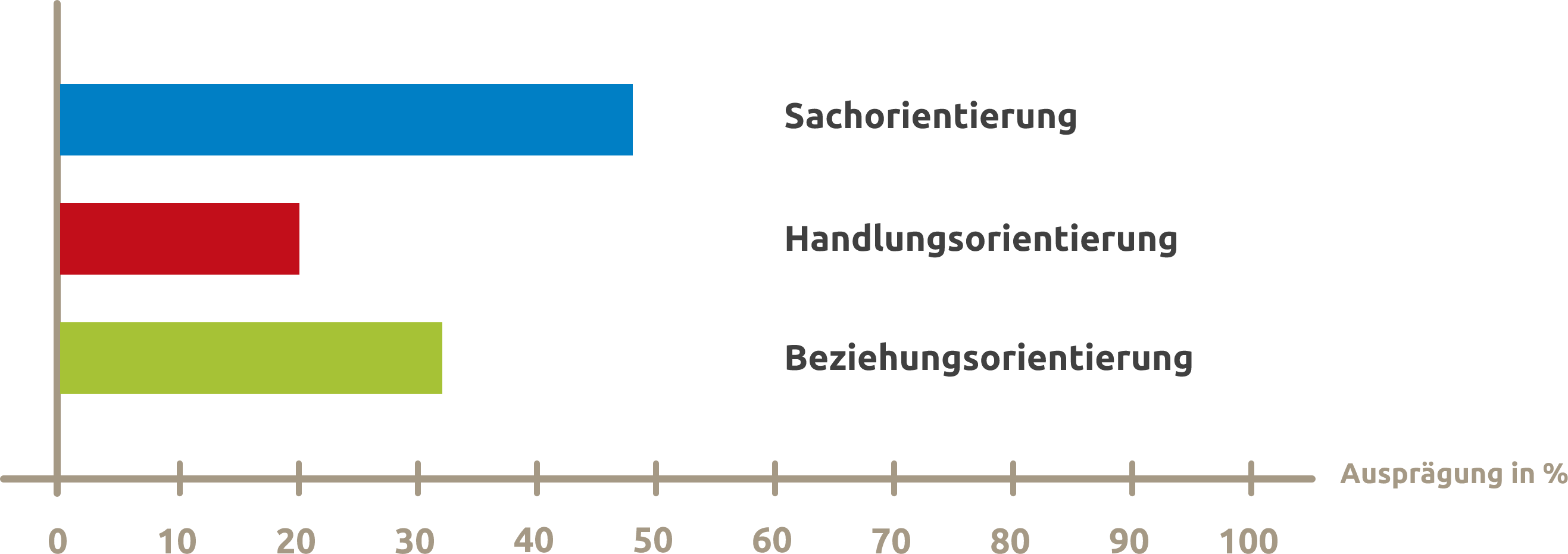

Eine Alternative zum 3G-Profil (Balkendiagramm) ist die Ergebnis-Visualisierung mittels Verortungs-Dreieck. Dabei handelt es sich um ein gleichseitiges Dreieck, dessen Endpunkte die drei Komponenten Beziehungs-, Handlungs- und Sachorientierung markieren.

Mit Hilfe der so entstandenen Verortungsfläche lassen sich prinzipiell unendlich viele Profile von Personen oder Objekten darstellen.

Das Verortungs-Dreieck ist mittels Linien in eine Zehner-Abstufung unterteilt. Die jeweilige Spitze markiert eine Komponentenausprägung von 100%, die gegenüberliegende Seite eine von Null. Das Ergebnis der Analyse lässt sich mit Hilfe der Messlinien problemlos auf die Fläche des Dreiecks übertragen.

Wenn mehrere Ergebnisse auf diese Weise in das Verortungs-Dreieck übergetragen werden, entsteht eine Übersicht über die Relation der 3G-Profile zueinander. Die Darstellung der Ergebnisse wird übersichtlicher.

Überall dort, wo 3G-Profile miteinander verglichen werden sollen, ist die Darstellung im Verortungs-Dreieck dem Balkendiagramm überlegen. Vor allem Teamstrukturen lassen sich mittels Verortungs-Dreiecks sehr eindrücklich darstellen.

Abbildung 3 - Verortung der 3G-Profile von fünf Mitgliedern eines Projektteams

Die Visualisierung zeigt, dass in diesem Team die Beziehungskomponente (GRÜN) am schwächsten repräsentiert ist. Das Team-Klima ist verstärkt durch die Sach- und die Handlungs-Orientierung geprägt und weniger durch die Elemente der Beziehungs-Orientierung (menschliche Nähe, Beziehungspflege, Harmoniestreben, Erhalten von Bekanntem und Bewährtem usw.). Weiters besteht die Gefahr, dass die beiden Teammitglieder mit der deutlichen Handlungs- bzw. Sach-Dominanz immer wieder aneinander geraden. Handlungsorientierte möchten weiterkommen, Sachorientierte sind gewissenhaft und gründlich. Das kostet Zeit.